「骨盆前傾」真的那麼可怕嗎?答案可能出乎意料

最近很多人一聽到「骨盆前傾」,就像發現人生出了什麼大事一樣,開始狂拉筋、做核心訓練、翻遍YouTube找「矯正骨盆前傾」的影片。

但其實——骨盆前傾,本身不是病。

骨盆前傾不是錯,它是自然結構的一種

每個人的身體本來就不一樣,有人骨架偏直,有人天生骨盆比較前傾,這都正常得很。甚至對某些運動員來說(像是短跑選手),骨盆前傾反而能幫助他們發力更有效,爆發力更強。

所以,不是看到骨盆前傾就要立刻修正。

真正的問題不是「傾斜」,是「卡住」和「代償」

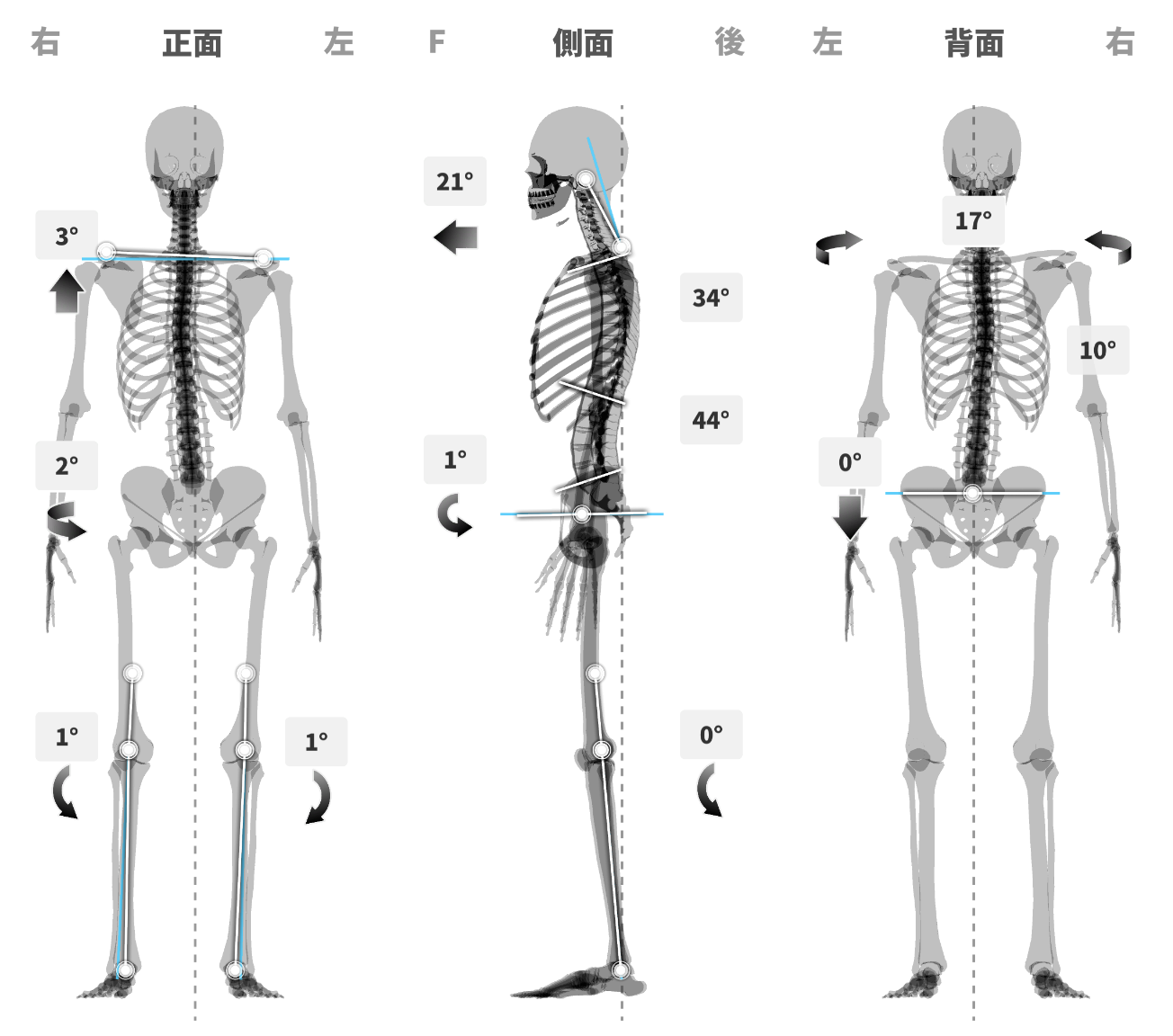

在評估骨盆狀態時,與其單看「角度」,我們更應該觀察的是:骨盆是否能自由活動?是否與其他部位協調運作?這才是判斷是否需要介入的關鍵依據。

問題通常出在兩個情況:

-

骨盆長期卡在前傾位置,活動度受限,無法自由後傾。

-

骨盆前傾導致其他部位(例如下背、髖部)過度代償,長期下來出現痠痛不適。

這兩種狀況,才是需要處理的重點,而不是「看到前傾就急著矯正」。

日常生活中若出現以下情況,也可能是代償造成的提醒:

-

久站容易腰痠、下背緊繃

-

彎腰時覺得卡卡的、拉不動

-

運動時常常覺得用不到屁股、都是腰在出力 這時就可以開始關注骨盆與身體其他部位的協調性。

人體結構是連動的,不是分開的

骨盆不是孤立存在的,它像轉運站一樣:往上連接脊椎、往下連接大腿、膝蓋與腳踝。所以如果骨盆前傾,有時並不是骨盆自身的問題,而是身體其他部位出狀況、骨盆被迫代償的結果。

舉例來說:

-

上半身駝背、胸椎僵硬 → 為了維持視線水平,骨盆往前傾。

-

下肢肌肉不平衡、核心無力 → 骨盆穩不住,只好傾斜來撐住。

所以別急著對骨盆貼標籤,應該看整體動作系統怎麼配合。

那骨盆前傾該怎麼辦?先動起來,再穩下來

與其急著矯正,不如透過這兩步驟幫助骨盆「回到彈性、建立控制」。

一、打開活動度:骨盆要能前傾也要能後傾

1. 貓牛式 Cat-Cow(經典熱身)

目的:讓骨盆配合脊椎前後傾,提升連動性

動作:雙手雙膝撐地,吸氣拱背(骨盆後傾),吐氣塌腰(骨盆前傾)

建議:節奏慢、配呼吸,每天做1–2分鐘

2. 骨盆鐘前後傾運動(仰躺版骨盆覺察)

目的:學會控制骨盆角度,減少代償

動作:仰躺彎膝,手放骨盆兩側,感受骨盆往前壓地(前傾)、往後收腹(後傾)

建議:每次做10下,慢慢做、動作小但精準

3. 髖屈肌伸展(例如箭步蹲拉伸)

目的:放鬆長期拉住骨盆的髖屈肌群

建議:角度不要硬撐,配合呼吸,讓肌肉自然鬆掉

二、建立控制力與穩定度:讓骨盆不再被牽著跑

4. 骨盆鐘死蟲式(Dead Bug)

目的:訓練核心穩定控制,避免骨盆晃動

動作:仰躺、骨盆下放骨盆鐘,抬腳抬手交叉移動

提醒:腹部保持收緊,骨盆不能晃動

5. 骨盆鐘腳跟點地(Heel Tap)

目的:增加動態控制,強化下腹穩定

動作:仰躺、骨盆鐘協助覺察,彎膝抬腿,輪流點地

建議:每邊10下,穩定比數量重要

6. 橋式(Glute Bridge)

目的:喚醒臀部肌群,減少下背代償

動作:仰躺、彎膝,吐氣夾臀抬高骨盆

提醒:動作要靠臀部發力,不是腰

進階挑戰者也可以嘗試:骨盆鐘單腳橋式、手腳交叉延伸橋式等,進一步訓練穩定性與對稱性。

每天十分鐘,給骨盆一點空間

骨盆前傾本身不是錯,它只是在提醒你:可能有地方太緊、有地方太無力。

這些動作只是幫助你理解、體會「骨盆是可以動的」,而不是被貼上標籤就必須修正的錯誤結構。動作的重點,不在於是否改變了姿勢,而是讓你對自己的身體更有覺察與掌控感。

如果你總覺得腰痠背痛、活動卡卡,或是在做這些動作時出現明顯卡住、代償明顯、不知道該怎麼發力的情況,建議尋求專業教練或運動醫學顧問的協助,進一步了解根本問題,再安排更適合的訓練策略。

骨盆鐘課程、AI身體排列檢測、健身課程 請洽↓

官方line好友:https://lin.ee/dxJYBjd (@225gdgyd)